コルナゴ部長こと中尾公一さんの最新レポートが届きました!!

6月から始まった「ツールド九州応援ライド」も、いよいよ最後となりました。一流選手たちが通る道を綺麗にしようと、参加者全員で清掃活動を行って参りました。ご覧ください。

。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚

第3回マイナビ ツール・ド・九州2025応援ライドを9月27日に福岡から5名、熊本から6名の方を迎えて開催した。体験してもらうのは、カルデラの地形を活かした阿蘇ステージの一部を走るロングコース、もしくはショートコースで、UCI公認の国際レースの魅力と難易度、沿線にあるカフェや食事処情報、そして今回も選手や大会関係者の方に、きれいな街として迎える立場になってもらい清掃活動にも参加してもらった。

ロングコースは、熊本・阿蘇ステージのスタート地点の瀬の本レストハウスまで上り、いきなりやまなみハイウェイのダウンヒルから始まり、周回は半分だけで体力を温存して、波野から265号に出て、そのままフニッシュ地点の南阿蘇村役場を経由して帰って来る108km。ショートコースは瀬の本まで行かず周回を半分走って波野から265号、最後は絶景箱石峠の下りを楽しむ58kmになる。

ただし、この日の天気は午後を過ぎると怪しく、阿蘇を17年間走っているが雨になりそうな予感。気温も下がってウインドブレーカーをバックポケットに備える時期になり、冷たい雨にみなさんをさらすわけにはいかない。そこで雨雲レーダーを見ながらいつでもターンバックの準備をして、最終的には265号に出たところで行くか、引き返すか判断することにした。

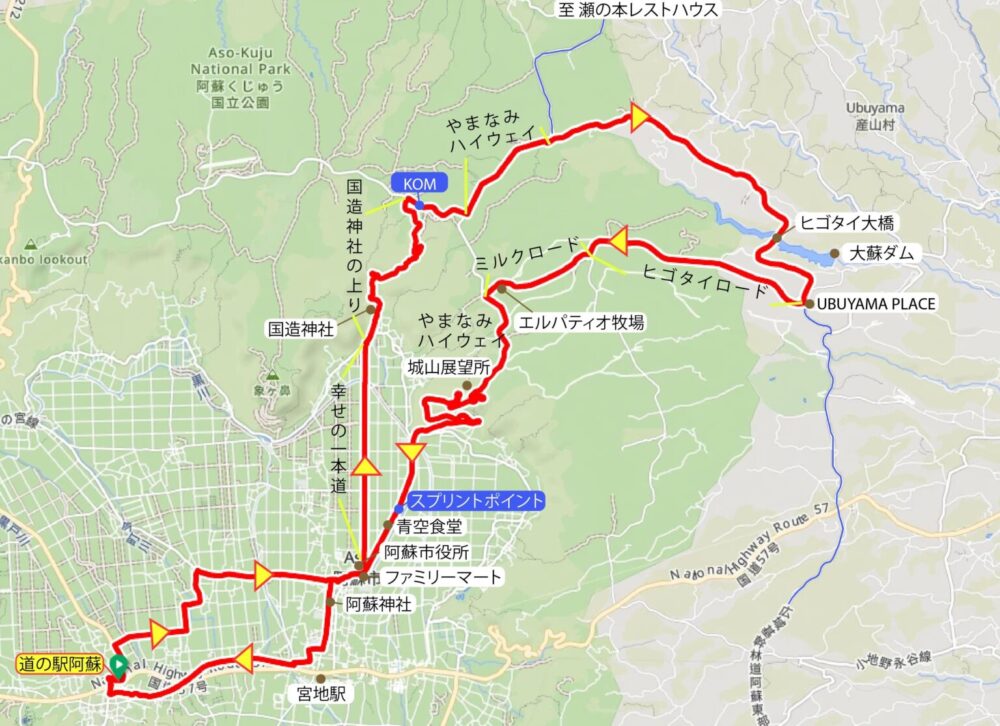

coursemap

これは道の駅阿蘇から周回を走るおすすめのコースだ。

以前にも紹介したが、距離42km・獲得標高660mなので、多くの方が対象になるサイクリングコースになる。写真スポット、カフェやランチ、門前町、阿蘇神社に立ち寄りながら楽しめると思っている。特徴的なところは、3.5kmの幸せの一本道、タフな国造神社の上り、やまなみハイウェイ、ヒゴタイロード、ミルクロードという阿蘇サイクリングの魅力が凝縮しているのも私がアピールしたい理由だ。

このほかにもツール・ド・九州2025のコースと組み合わせたRide with GPSのルートを道の駅阿蘇のサイトに掲載しているので、もっと走りたい方は、大観峰、日ノ尾峠、仙酔峡、パノラマラインを加えたら滞在型の阿蘇ライドが楽しめるだろう。

ツールド九州体験コース

スタートして6kmで阿蘇市役所や阿蘇神社近くの3.5kmの直線、幸せの一本道から周回コースになり国造神社へつながっている。

阿蘇神社と国造神社の直線の先には中岳火口がある。火口を信仰の対象とした結果、阿蘇神社と国造神社が現在の位置に造られたのだろう。火山による災害を防ぐ役割も阿蘇神社が担っていたことが以下に記されている。

阿蘇ユネスコジオパークのサイトから引用。

「火山活動で火山灰が多量に噴出される活動では、黒煙を蛇か龍にたとえ、それが池(火口)より天に昇り立つととらえていた。これは、自然に対する畏敬の念をいだいていたので、火口を信仰の対象とし、その結果、火山による災害を防ぐ役割をも担っていた。すなわち、古い昔の時代では、阿蘇火山は神の宿る山なので火山活動が活発するなどの異変が生じると、天下の凶兆とみなされ、飢饉疫病が生じると信じられていた。」

「したがって、時の為政者は何らかの対策を打たねばならなかった。このため、阿蘇火山の火山活動は阿蘇神社から太宰府に古くから言上されてきた。言上された結果、阿蘇火山の神、すなわち健磐龍命に加増や栄進が与えられ、阿蘇神社の修理や新たな神社の建立などが行われた。」

阿蘇神社が全国に約五百社もあるのはそのような理由なのだろう。

清掃活動は国造神社の坂を上った手野の名水付近で実施した。

地区の方が清掃されているのだろう、ゴミはほとんど落ちていなかったが、阿蘇地域にゴミがないということはとてもいいことだ。

清掃活動後に道の駅阿蘇から補給食のパンを2個いただいた。いつもながら有難いし、道の駅阿蘇で販売しているので試食にもなる。

手野の名水からミルクロード、やまなみハイウェイを上り、南牧場から牧野の道に入ると、マラソンイベントがあっていて、迷惑にならないようゆっくりと一列で瀬の本レストハウスまで走った。

瀬の本レストハウスで休憩のあと、やまなみハイウェイを下り、周回コースに入ってUBUYAMA PLACEまでの写真はないので、先日案内した中国人女性サイクリストなどインバウンドの方に人気の「千羽鶴鹿公園」の紹介をしよう。

やまなみハイウェイ沿いにある「千羽鶴鹿公園」は、ヒゴタイ公園入口の近くにあり、見渡す限り山ツゲという木が千羽鶴や動物などのかたちに刈り込まれている。これは「トピアリー」という植物を人工的・立体的に形づくる園芸細工で、ここでトウモロコシを販売している若宮さんという方が30年以上かけてひとりで造られたものだ。

九州横断の道、やまなみハイウェイは、1964年に開通した日本風景街道のひとつであり、ドライブの息抜きに、千羽鶴を中心にくまモンや時代を象徴するイチロー選手や大谷選手と思えるものまで圧倒される数の植木のオブジェを無料で見ることができる。

千羽鶴鹿公園には私たちはあまり興味がないが、アジアを中心とした外国の方でいつも賑わって、園内の鹿に餌をやったり、本命のトウモロコシを食べたりちょっとした観光スポットになっている。今年のノーベル文学賞受賞者を予想するオッズで3番手に入った長年有力候補とされる村上春樹さんも著書の紀行文集「ラオスにいったい何があるというんですか?」に、ここに立ち寄った感想をかなり詳しく紹介され以下のように書かれている。

『精魂込めて作り続け、その数はおよそ700(著書発刊当時2015年現在)に及ぶ。使用されている山ツゲをここまで運んできて植える。そしてかたちを作り、丁寧に刈り込む。店の裏手は谷になっているが、谷のこちら側だけでは場所が足りなくなってきたので、あっち側も借りて、そこにもトピアリーの群れを出現させている。谷の向こう側は広い牧草地のようになっているが、その縁に沿って緑の動物たちが並んでいる。・・・中略

このトピアリーの居並ぶ光景に惹かれて思わず車を停め、ついでに店に寄ってトウモロコシを買って食べてしまう観光客が数多くいるわけだし(僕らもまさにその一員だった)、このトピアリーの群れは営業的見地から見て、大いに有益であると断言してかまわないと思う。それを「芸術」と呼ぶことはおそらくむずかしいだろうが、少なくとも「達成」と呼ぶことはできるはずだ。そして我々が住むこの世界には、批評の介在を許さない数多くの達成が存在するのだ。僕らはそのような達成、あるいは自己完結を前にしてただ息を呑み、ただ敬服するしかない。

トピアリーは抜きにしても、焼きトウモロコシは新鮮でおいしいです。お暇な方は阿蘇に行ったついでに、若宮さんの経営する「名前のないお店」に是非寄ってみてください。』

UBUYAMA PLACEから下り基調で57号を渡ると、まさに波のような地形が連続する波野地区のアップダウンになる。ここで久し振りのパンクの方がいた。グループライドでは全員が「次は自分かもしれない」という意識を持って修理に協力しなくてはならない。

それにしてもここの連続するアップダウンは毎度のことながら足へのダメージと息が上がってしまう。ツール・ド・沖縄にも似たようなところがあるので対策練のためにも2016年のジロ・デ・イタリアに初出場で完走した現在キナンレーシングの山本元喜選手のブログで「アップダウンコースでの上手い走り方」を紹介しよう。実践している方や自転車に乗っていない方は飛ばしてください。

『アップダウンコースでの上手い走り方として、足に溜まる疲労を少しでもマシにする方法は、「下りでも足を回す」ということです。下りで足を回すメリットは大きく2つだと思っています。

1つ目は足を動かし続けることで、筋肉が冷えて固まるのを防止するというメリットです。下りでは風を浴びますので当然冷えます。そこで足を止めていると登りで温まった筋肉が冷えて動きが悪くなります。動きが悪くなると登り返しで余分な力を使うことになります。

2つ目は動かし続けることで筋肉内の疲労物質が減少するというメリットです。1つ目にも関わってくる話なのですが、下りでも足を動かし続けることで、筋肉の血流が良い状態が保たれます。そうすると登りで筋肉内に溜まった疲労物質が運び出されるのです。足を止めて筋肉が冷えると、血流も悪くなり疲労物質がとどまるのです。

筋肉の痛みの原因の一種であると言われている、「乳酸」も筋肉を動かすためのエネルギーとして分解されるはずです。ざっくり言うと、乳酸は酸欠状態で糖が分解されると発生します。そして乳酸は酸素と結合してエネルギーになります。なので登りの酸欠状態で発生した乳酸は、下りで酸素を取り入れて足を回すエネルギーにすることで減少するのです。

筋肉が冷えて固まるのを防止することと合わせた、この2つが下りで足を回す1番のメリットになります。別に踏んで加速する必要は無いのです。ほぼスカスカのギアでも、足を回して筋肉を動かし続けるだけでいいはずです。ついでに次の登り始めで下りの勢いを利用して踏めるように、ギアの調整もしておくといいでしょう。自分も良く登り返しで勢いを利用して登ろうとしたときに、ギアがスカスカで足が空転することがあります。』

阿蘇望橋手前を右折すると道幅が狭くなり、ここでも短い上り下りがあるので油断できない。

265号に出る最後の上りが一番きつい。ここを左折すると南阿蘇村役場のフニッシュまで下り基調で30km、そこから道の駅阿蘇まで24km、南の空は低く暗い雲、いつの間にか汗冷えする気温、雨に濡れるリスク、このような条件により54kmの選択はない。ということで右折して帰ることにした。

箱石峠の手前に直売所があったので立ち寄ってみた。

直売所のすぐ近くにブドウとリンゴの畑があり、ブドウは巨峰やシャインマスカットだけでなく、BKシードレスとかイタリア、安芸クイーンなど知らない実に旨そうな品種があった。ブドウはバックポケットには無理だが、リンゴは中玉くらいのサイズなら持って帰られるので買った。

こちらは1個

こちらは2個

いい阿蘇の土産になったんでしょう。そういえば前回のグラベルライドで南小国の立岩水源に無人販売があって栗を買った人がいた。入れ物はというとサドルバッグからコンパクトになったMüllerのリュックを出されたのでちょっと商品の紹介。

Müllerのサイトより

かなり小さくなりロゴがリフレクターになっているので夜でも安心な上に活用範囲が広い。

コンパクトになるサコッシュもあるが、ずれたりするのでやはり走行中にはリュックに軍配が上がる。確か価格は3000円くらいとお手頃だ。こういうのがあるとサイクリングで出会った土地の物を逃すことはないだろう。BACKPACK – OMULLER

いつもの町古閑牧野展望所によってあとは箱石峠を下った。

下り切ったところにそばの花の畑を見つけた。

よく見ると蕎麦の実ができていた。

蕎麦の実は、ご存知そば粉の原材料で小さな三角形の形状が特徴。最近では栄養価の高さや健康効果から注目されているという。特に、たんぱく質や食物繊維、ルチンといった成分を豊富に含むことが健康志向の人に人気だそう。

日本で蕎麦の実は、蕎麦打ちの材料として古くから親しまれてきたが、世界的にはスープや粥、パンの材料としても広く利用されている。蕎麦粉といえばフランスの郷土料理の蕎麦粉で作ったクレープのようなガレットがあるが、今回行くはずだったフニッシュ地点の南阿蘇村役場から3kmちょっとのところに専門店のその名も「ガレット」というお洒落な人気店があるので観戦の合間にいいかも知れない。

最後に妄想を膨らましてみよう。

約2300年前の創建である阿蘇神社から真っ直ぐ伸びて、その北宮と呼ばれている国造神社をつなぐ幸せの一本道は、単に3.5kmの阿蘇平野を横断する長い道だけでなく古道であったのは間違いないだろう。

国造神社は阿蘇谷の平野部ではなく、写真の通り坂を上った50mの高台にあるのは、カルデラ湖の影響でまだ平野部に水が残っていた、もしくは沼地だったのかも知れない。

阿蘇ペディアによると、阿蘇谷では弥生時代の船の櫂などが出土していることなどから、ごく最近まで一部水域が残っていたことは確かで、花粉分析の結果などから、少なくとも6000年前くらいまでは湖が残存していたと考えられているという。

ツール・ド・九州がなかったらこのようなことを調べることもなかったし、流れる景色を見ながら、大昔の歴史を妄想することもなかった。まあこういうのもサイクリングの楽しみではないだろうか。自転車は奥が深いものだ。

さて、10月12日はいよいよ熊本阿蘇ステージの本番になります。そこで当日は阿蘇市役所近くで周回を見たあとに、フニッシュ地点に移動する観戦ライドを開催します。道の駅阿蘇のサイトで募集していますのでお祭り気分でご一緒しましょう。