草原(牧野)とは

持続可能な阿蘇の

草原保全活動のために

阿蘇のシンボリックな景色の一つに山肌を覆う、日本最大級の草原があります。約1.3万年前からススキ属主体の草原が広がっていたと考えられ「牧野(ぼくや)」と呼ばれています。 牧野は、地域の営みを守る場所があり、大切な地域資源です。

牧野(草原)アクティビティと持続可能な阿蘇の牧野(草原)保全活動。阿蘇牧野ガイドプログラムでは、全国でも唯一、普段は入れない牧野を占有し、阿蘇という雄大な自然を背景に牧野ライド、ウォーキングなど非日常の体験ができます。

牧野保全料は牧野の保全活動に役立てています。牧野の保全活動は、野焼きを中心とした牧野の整備、維持活動を行っています。「野焼き」は、草原の芽吹きを促し、害虫を駆除するために行われます。阿蘇の春の風物詩となっています。

阿蘇草原がもたらす4つの恵み

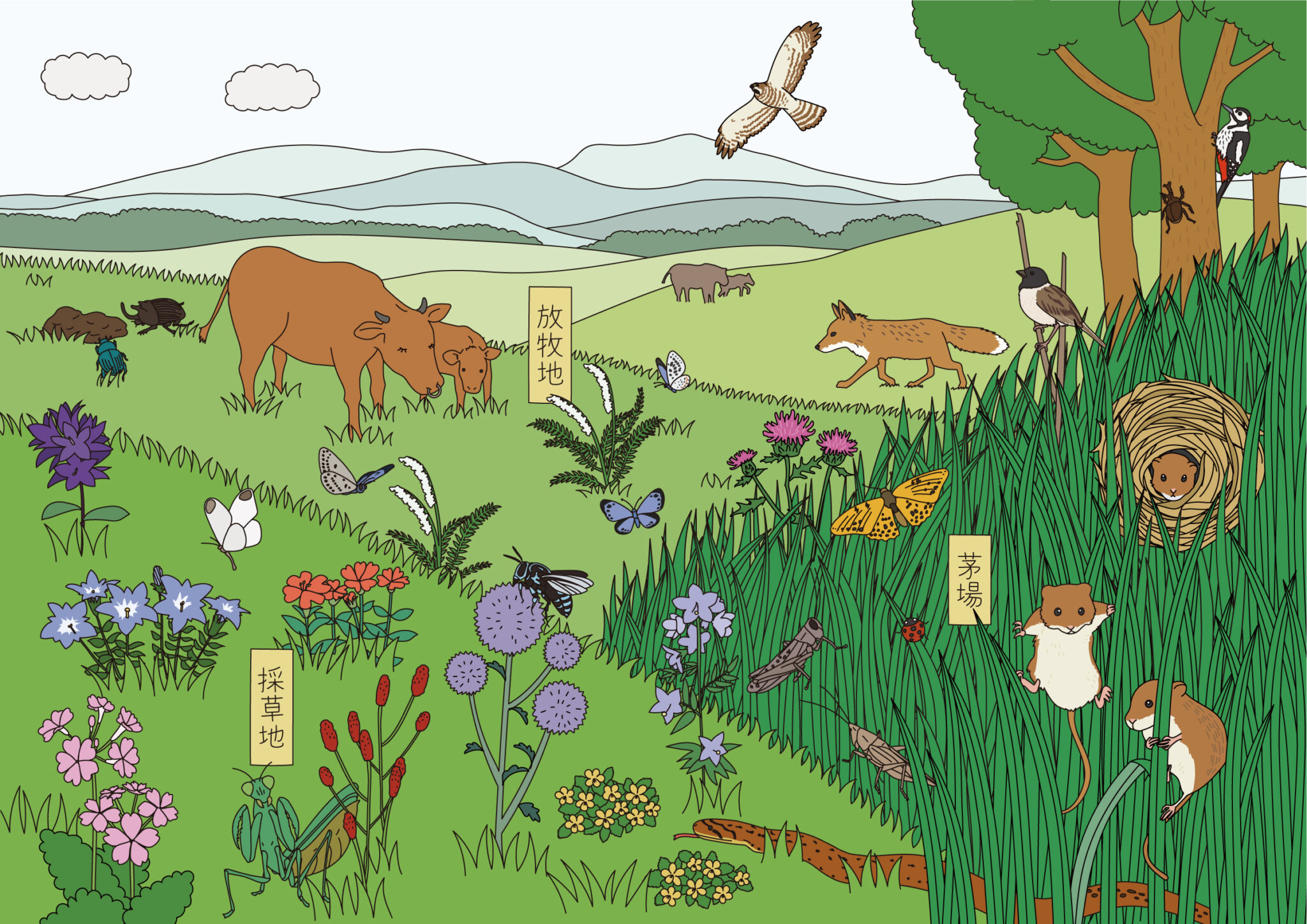

1. 生物多様性 – 生き物の棲みかを守る

絶滅危惧種の「ヒナヒゴタイ」や「オグラセンソウ」をはじめとする約600種の希少な植物や昆虫が自生しています。さらに、それらの植物をエサとする昆虫や草食動物、肉食動物の食物連鎖を支えています。また、熊本県に生息するチョウ類117種のうち、109種は阿蘇草原に生息するため“チョウの楽園”と呼ばれています。

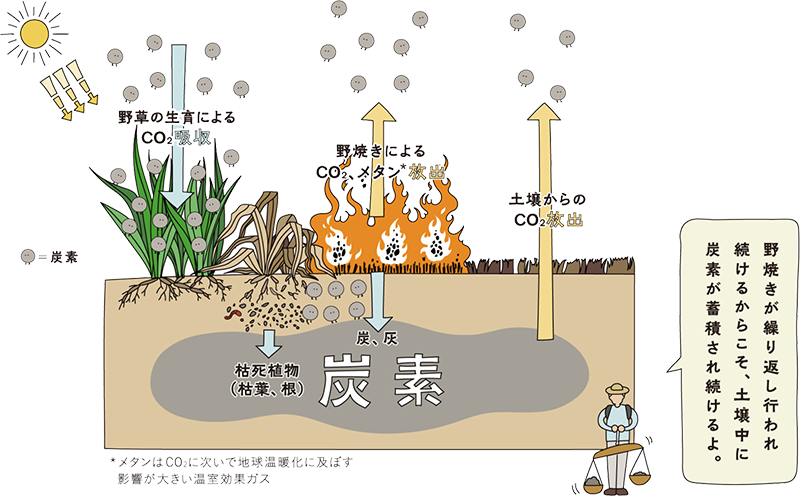

2. 炭素の固定 – 炭素を地中に溜める

阿蘇では、およそ1万年前の縄文時代から野焼きが行われていたことが確認されています。繰り返す野焼きによって、阿蘇の草原の地中には、膨大な量の炭素が蓄積されています。野焼きを行っている草原は、1年間に阿蘇地域の全家庭が排出する二酸化炭素の量の1.7倍の炭素を毎年固定していることから、地球温暖化防止にも貢献しています。

3. 水源の涵養 – 九州の水源を育む

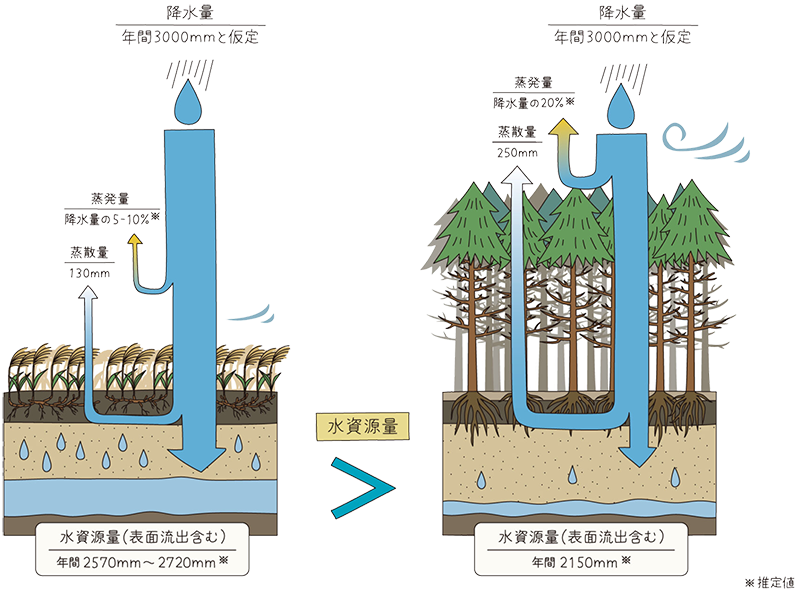

草原は、雨水を土の中で貯え、ゆっくりと河川に送り出すことで、大雨の時でも一度に水を放出することなく、また、渇水時期でもゆっくりと水を放出し続けることができます。この機能のことを “水源涵養機能”といいます。近年の研究により、森林よりも草原の方が水源涵養機能が優れていることが明らかになっています。

阿蘇の年間降水量は、全国平均の2倍となる約3,000mm/年。外輪山や阿蘇五岳などの山裾にしみこんだ雨は、6本の一級河川となって、流域人口約500万人の水を支えています。これが、九州の水がめと呼ばれる由縁です。

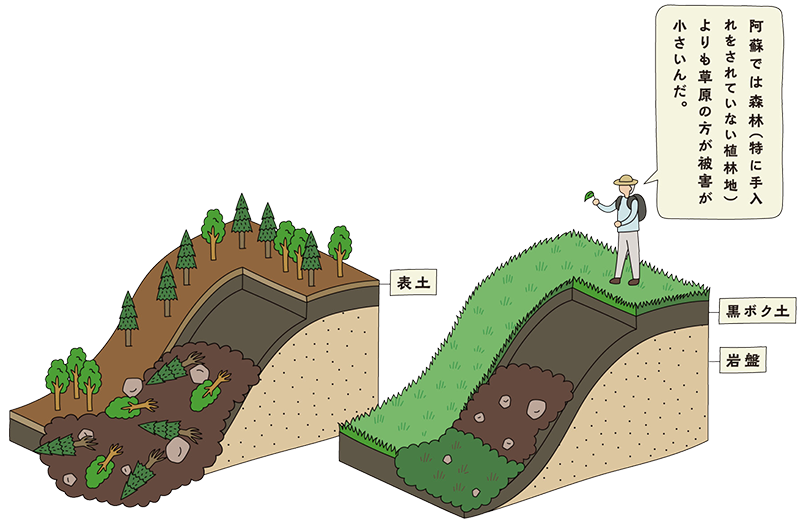

4. 減災 – 土砂災害の被害を緩和する

阿蘇地域の大部分は、火山灰が堆積した土壌であり、大雨などにより土砂災害が発生しやすいエリアです。火山灰土壌の下に固い火山性の岩盤があるため、木の根の張りは浅くなり、森林が崩壊を防げない場所も少なくありません。また、植林地が崩れた場合は、土砂と樹木が併せて崩壊し被害が甚大化する危険性が高まりますが、草原の場合は被害が小さく留まります。