コルナゴ部長こと中尾公一さんから最新レポート「中岳火口と砂千里、見頃を迎えたコキア」が届きました。11月最初の3連休の中日(11/2)に開催した満喫ライドのレポートです。

・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚

南阿蘇村の道の駅あそ望の郷くぎののコキアが見頃になったそうなので、さっそく11月2日に中岳火口と砂千里ヶ浜、そして見頃になった南阿蘇のコキアを見に行く阿蘇満喫ライドを開催した。

コキアとは、夏に緑色の葉を茂らせ、秋に紅葉する西アジアや中央アジアが原産地の一年草だ。日本では、ほうき草やイソボウキとも呼ばれ、円錐形に整った丸くて可愛らしい草姿が特徴。庭園や公園などで鑑賞用として栽培され、あそ望の郷くぎのでは、2年前に1000株を植え始め、今年は5200株に増やして新たな名所にしようと追加で植えられたという。

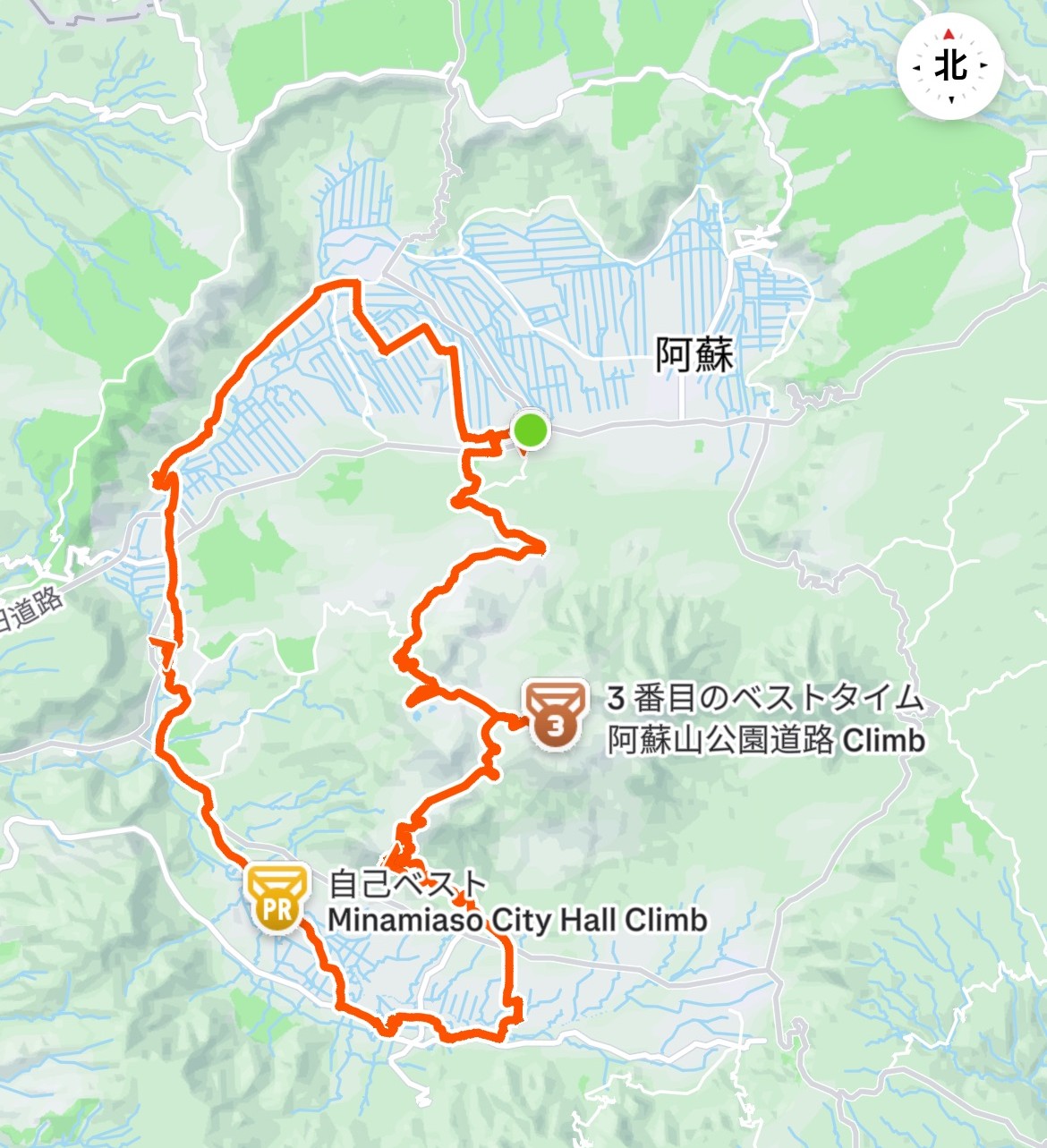

ツール・ド・九州の開催まで阿蘇カルデラの東側を走る機会が多かったので、今回はしばらく走っていない西側にコースを引いてみた。道の駅阿蘇をスタートして、坊中線、阿蘇パノラマラインで草原景観と放牧の牛や馬を眺めながら、中岳火口と砂千里ヶ浜を見学して、南阿蘇へは吉田線の15kmの長いダウンヒルでワープする。

突き当りの小池水源の横を通って南阿蘇鉄道のワンピース号やトロッコ列車との遭遇に期待しながら、竹崎水源を源とする江戸時代に造られた井手(熊本で用水路のこと)沿いの道を走って、あそ望の郷くぎのでコキア見学と昼食の予定。

帰りは南阿蘇村役場の横を通り、いつもの149号ではなく長陽駅の前から阿蘇キャニオンテラスのブランコに立ち寄り、新阿蘇大橋の手前から右に折れて南阿蘇橋から立野峡谷を眺めて、最後に的石御茶屋跡のまだ早そうだが紅葉の雰囲気を楽しんでゴールの予定だ。

参加されたのは福岡から2名、大分、鹿児島から各1名の4名の方を案内した。

一気に寒くなり、冬の初めの装備とウィンドブレーカーはバックポケットに必須の時期になり、山頂付近は10度に近い寒さと想定し寒がりの私は相応の準備をした。

坊中線にはいつもと違ったアプローチのカドリードミニオンの中を通る道で試してみた。

結果、短いがいきなりの激坂が続くのでお勧めできない。

坊中線は放牧の牛や馬が草を食むいつもの風景だった。前日はコロラドとニューメキシコから来られた女性2名を火口まで案内した。この草原の景観という大自然の中で過ごす牛や馬のほのぼのとした姿にたいへん感動されて「Wow!」が連発していた。それと、ここにいるのは全部女の子で繁殖用と説明すると笑顔でニッコリされた。

ここが庭のような私でさえ草原と放牧の牛馬、その背景の根子岳と高岳には「やっぱりいいな」と呟く。たまに来られる皆さんも同じリアクションのようだ。

Zacさんから頂上部分がくぼんで「米粒」のように見えるというお椀型のフォルムの米塚の説明は、「欧米人は米を主食としていないので、米粒の形までは知らないから説明しても判らないよ」と教えてもらった。それまで説明してもいつもポカーンとされていた。

それより3300年前に噴火により形成された米塚は、メソポタミア・エジプト・インダス・中国の四大文明をはじめとする古代文明の成立と同じ年代と喩えたがいいかも知れない。

草千里展望所付近では、牧野組合の方か野焼きボランティの方が、来春の野焼きの準備のため輪地という防火帯作りをされていた。もうそんな季節なのである。草千里付近は人と車で溢れていたのでカットして、阿蘇山上ターミナルで休憩したあと、阿蘇山公園道路で中岳火口にアタックした。ここでも外国人サイクリストを数名見掛けた。

厳しい上りの阿蘇山公園道路で外国人だらけの阿蘇山火口避難休憩所に到着、強風、寒い。ここに自転車を置いて火口に行った。

雲で火口は見えなかった。しばらくすると火山ガスの匂いがしてきたので火口見学ゾーンは封鎖されたようだ。参加者の方には火口の縁には立たせたので一安心だった。

火口から左側のゾーンも荒々しく見応えがあるが残念ながらガス規制で封鎖されていた。

シャトルバスの時間まで待機されている方が多いので、阿蘇山火口避難休憩所の女性トイレはいつも長い行列が出来ている。これは何とか対策が必要だろう。

火口のすぐ下にある砂千里ヶ浜へ案内する。ここは木道なのでビンディングシューズでも途中までは問題ない。

しばらくこのような火口跡の景色が続きやがて広大な砂地になる。

これは以前撮ったもので前の写真で私が指さしているところ。この木道の先にある高くなった丘のようなところから道が続き中岳の頂上まで行くことができる。

私の後ろの踏み跡のある道を進み、斜面を登って山の稜線を行くと中岳、そして高岳にも登ることが出来る。この不思議な景色は、マット・デイモン演じる火星に1人取り残されたサバイバル映画『オデッセイ』に出てくる岩山の風景を思い出す。そんな異星のようなところに気軽に行けるが、ガレ場もあるのでスニーカーではなく軽めの登山靴がいいだろう。

砂千里ヶ浜から吉田線を降りる途中には、南阿蘇パノラマライン展望所があり素晴らしい眺めなので是非立ち寄りたい。

今までいた阿蘇谷は北側にあるので寒かったが、南阿蘇は暖かいので冬季のサイクリングコースにおすすめだ。

15km降り立った南阿蘇村の小池水源から吉田城跡の踏切でトロッコ列車に遭遇、絶好のタイミングだった。警笛を鳴らしながら運転士が手を振り乗客も手を振ってくれた。私たちもそれに応えて手を振って「自転車乗りはいい人」と思ってもらったら幸いだ。

井手沿いの道から、ヤマザキショップの横に出て、そのまま進むと、あそ望の郷くぎのの裏側のコキアの畑に直通できる。自転車を降りて園内を押し歩きしていると、

「おお、これがコキアか!」

物凄い人、コキア畑の中に人が入れる。敷地内にドッグランがあるので愛犬連れの人も多い。

これは見たことがない光景だ。

阿蘇の雄大な景色をバックに鮮やかな緑と赤のコキアのグラデーションが可愛い。

このブランコには行列ができている。その手間には木製の台があり、スマホをちょうどいい角度に置けるようになって、タイマーで写真が撮れる。優しいアイデアだ。

コキアは日本では、ホウキ草やイソボウキとも呼ばれている。コキアは丸くて可愛らしい草姿が特徴で、庭園や公園などで鑑賞用として栽培されているが、もちろんほうきの材料でもある。なのでこの販売はいいね。

これもいいね。

以前、小豆島にサイクリングに行った際に、映画「魔女の宅急便」のロケ地である2000本のオリーブ畑が広がる「小豆島オリーブ公園」を訪ねた。そこは園内の小高い丘から瀬戸内海が一望できる絶景スポットだった。 ここに無料貸し出しの“ 魔法のほうき ”があり、ほうきにまたがって映画と同じように記念撮影ができるSNS映えするスポットとして人気だった。阿蘇山背景の“ コキアのほうき ”も本家に負けてはいない。

コキアは夏に緑色の葉を茂らせるのでこんなアイデア次第で長い期間楽しめる。

ここは以前、広大なコスモス畑だったが、2年前の1000株のコキアの時に何度か立ち寄ったが、なんだろうという感じでインパクトなんてなかった。今年になって道の駅のスタッフとペンションオーナーが5200株に増やして植えられたそうだが、それがこのような集客につながり大成功となったようだ。確かにコスモス畑はどこにでもあって、一度行ったらそれで満足だが、コキアは珍しくリピートしたくなる。来年は広大な敷地を活かして更に大きな魅力あるコキア畑になるのではなかろうか。

おじさんたちも大満足のコキアだった。前述した通り日本名はほうき草であり、その実は「とんぶり」という食用になり、プチプチした食感から畑のキャビアとも呼ばれている。そう名付けて世間に広めたのは小説家の開高健の発案だ。

「陸(おか)キャヴィア」という表現が随筆『白いページ』にある。とんぶりと大根おろし、醤油とぽん酢少々を混ぜて、熱々のご飯に掛けて食べるのだが、ハフハフとかき込みながら食べると実に美味しいと書かれ、とんぶりは食を追求した開高健が愛した料理のひとつになる。もの好きな私はそれをマネしてみたが確かに旨かった。

まだ見頃は続きそうなので一度是非ご覧の程、あまりの集客にここで食事は出来なくて、近くの昔よく行っていたパン工房「グランツムートそばの実カフェ」にした。この店の定番商品だった自家製のベーコン入りのパンは時代の流れなのか作られていなかったが、クロワッサンのサンドはかなり美味しかったし、堤さんの焼き立てピザも美味そうだった。カフェスペースがあるのでゆっくりランチ風に楽しめる。

阿蘇キャニオンテラスのブランコはこのメンバーには似合いそうになかったのでカットして、南阿蘇橋から立野峡谷に架かる3つの橋、新阿蘇大橋、阿蘇長陽大橋、南阿蘇鉄道白川橋梁を久し振りに眺めた。熊本地震により崩壊した阿蘇大橋が600m下流のここに建設されていく様を見せたくてよく案内していたものだ。

最後に的石御茶屋跡へ

まだまだ紅葉の時期ではなかったが、いつまでも和めるような雰囲気の参勤交代の要所は最後に相応しい立ち寄りスポットだと思った。

南阿蘇といえば蕎麦の産地として有名でこの日も白い花が終わり、枯れたようになって黒い三角形の形状の黒い実が見える蕎麦畑を多く見た。そこで収穫はどのようにするのか疑問に思っていたところ、道の駅阿蘇に近い蕎麦畑で偶然にも大型のコンバインでの収穫風景を見ることができた。

コキアは特徴的な丸い形が魅力の上に、南阿蘇の景観に合うコントラストが素晴らしかった。ただ紅葉が終わった後に採れるその実はどうなるのだろう。もしも、それが「久木野のとんぶり」とか「久木野の畑キャビア」、それにレストランで「とんぶり丼」が新メニュになったら拍手を送りたい。

蕎麦の実は、以前紹介したように栄養素が高くサラダや和え物、スープに加えると、プチプチとした食感が楽しめるそうだ。また、リゾットや雑炊、クレープの「ガレット」、ひも皮状のパスタ料理「ピッツオッケリ」など、蕎麦の実をメインに使った料理も美味しくて、阿蘇谷でも蕎麦畑は多いので蕎麦の実の旨味を活かした健康的な料理が食べられる店があればと思いながらゴールした70kmのサイクリングだった。