コルナゴ部長こと中尾公一さんから最新レポートが届きました。

今回は7月21日に開催した南阿蘇のグラベルライドの様子です。

・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚゚・*:..。o○☆*゚¨゚゚・*:..。o○☆*゚

北に阿蘇五岳、南に外輪山、東西に白川が横断して流れる南阿蘇村は、「水の生まれる郷」と呼ばれ、白川水源をはじめ日本名水百選や平成の名水百選に選ばれた11カ所の水源を有している。今回は江戸時代に、水田の開発のために開削された熊本では「井手(いで)」と呼ばれる用水路(疎水)沿いなど、水をテーマに五感で楽しむ南阿蘇グラベルライドを開催した。

井手コースのポイントを教えてもらったのは南阿蘇の道なき道も知り尽くした「サイクルピットぐるり」のオーナー山内健生君。ショップの敷地を集合場所兼駐車場としてもお世話になったが、何よりもサイクルショップとメカニックが迎えてくれるので急な機材トラブルや忘れ物があっても心強い。

午前中は観音桜公園芝生広場展望所の麓から井手沿いを5kmあそ望の郷くぎのまで走り、午後から写真の江戸時代(1667年)に、肥後細川藩から南郷中用水方定役に任ぜられた片山嘉左衛門によって開削された「保木下井出(ほきしたいで)」沿いの道を走った。

井手とは農業をおこなうためには水が必要、ずっと昔は水を簡単に確保できるところで農業がおこなわれていたが、生活をより豊かにするために、遠くから水を引いてくる水路を「用水路」、すこし昔は「疎水」と呼び、この水路のことを、熊本県(肥後の国)では、歴史的に「井手」と呼ばれていた。

保木下井手の起点は標高434m、取水口の標高は438m。井出の長さ約5000mに対して、高度差はわずか4mしかない。工事で傾きを間違えると水は流れないため、嘉左衛門は独自に“斤量式測定法”を考案し、8年がかりで難工事をやり遂げ、すぐれた土木工事の技術を持っていた加藤清正以来の伝統が伝えられている。(引用・阿蘇火山博物館)

参加されたのは福岡から1名と熊本の5名のみなさん。いずれもよく参加される方々で新規の方が増えないのがちょっと寂しいが、グラベルイベントの開催がほとんど無いことや、どこを走っていいのか分からないというのが理由なのかも知れない。グラベルライドはとても楽しいサイクルスポーツであり、阿蘇とは相性もいいことから、これからも継続して開催していきたい。

今回お越しのよしたまさんは、ニセコグラベルに毎年参戦し、いつかは熊本でグラベルイベントを実現することを目標にされている。そこで初心者向けグラベルライドを8月24日(日)に玉名市近郊をフィールドにサイクルショップとタイアップして開催される。エントリーはよしたまさんのInstagramのDM(@yoshitama___3)へ。距離:40~50Km・獲得標高:約300m・グラベル率:約30%

スカッと晴れた好天のなかサイクルピットぐるりをスタートしてすぐに田んぼ道に入る。

正面が南外輪山

こちらが阿蘇五岳、阿蘇谷とはまた違った景観が広がる。

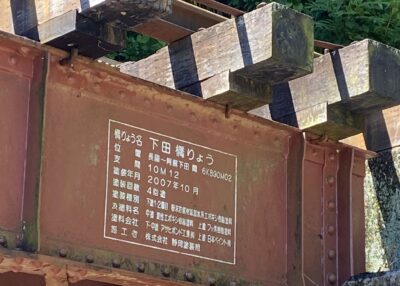

田んぼ道が終わり見学ポイントは南阿蘇鉄道の橋梁。塗装されたのは私が自転車を始めた時と同じだ。

ここの用水路は浅いので全体が川みたいになるそうだ。

そんな説明をしていると電車が来る音が聞こえてきた・・・

白川沿いの田んぼ道から橋を渡ると午前中最初で最後の1.1kmの上りになるが日陰が多いのでそこまで苦にはならない。28号に出たところが人気のカフェレストラン「ガレット」、右折するとすぐに観音桜の看板があるのでそこを左折、ここから1.2km・106m上ると観音桜公園芝生広場展望所だ。

少し大げさだがそんな気分

ここの眺めは最高、風も気持ちいいいし、手軽に訪ねられる南阿蘇絶景ポイント。麓には人気のカフェも多いのでカップルにはおすすめだ。

展望所からは下り基調で別荘地を抜けてガレットから上がった狭い四差路から井手沿いの細い道になる。

別荘地あり

牧場あり

杉山あり

みなさんかなりの満足度だった。

写真を撮ろうとするも、こちらからではアングルがイマイチだが、

山内君が井手を渡って撮れたのがこの一枚、

どうやって渡ったかというと・・・

なんとジャンプで!

もちろん落ちることはなかった。

井手の清らかな水を見ながら木漏れ日の中を走る心地よさ、これは夏のグラベルライドとしては最高の贅沢だ。

井手沿いの道は、あそ望の郷くぎのまで続いている。

あそ望の郷くぎので休憩。

「水の生まれる郷」だけあってこの演出はなかなか、

冷たい無料の水をボトルに補充した。

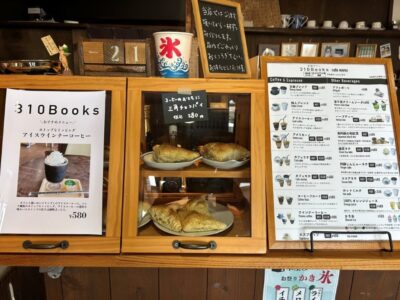

声を掛けてもらった敷地内にあるアンカー乗りのご夫妻のBOOK CAFÉ

文豪ブレンドに詩人ブレンド!

とても居心地良さそうだった。

サイクルピットぐるりに帰ってきて木陰で昼食タイム、椅子とテーブル、冷水ポットにコーヒーがあればよりゆったりと寛げる。日曜の食事処はどこも行列に並んで、サクッと食べたらひと息入れる間もなく店を出る、そんな昼食より断然こっちがいい。地域にお金落とすのはサイクルピットぐるりへの駐車場代。

よしたまさんはカレーヌードルにじゃがりこのキャンプ飯

私は娘が作ってくれた弁当、あとの方は近くのコンビニに買いに行かれた。

ゆっくりと昼食タイムを楽しんだあとは、白川沿いの田んぼ道をつないで竹崎水源へ、ここでドボンしてグラベルに入り、保木下井手沿いを走りゴールする予定。田んぼ道で見つけた狭い古い橋は欄干が低いので押し歩き

橋の先は行き止まり、

今は使われていない。

昔、人と農耕用の牛馬の通る道だったのだろう。

南阿蘇で唯一の堰堤渡り、

増水しているかと思いきや水が少なくて助かったが面白みはイマイチ

竹崎水源到着、水が砂を巻き上げるのがよく見えるところは藪化して薄暗く、水源まで階段で数段だが降りるのに神経をつかった。ここの水量は毎分120トン、一日に換算すると17万2千トンという白川水源の倍近くある。水源の底のいたるところから砂が舞い上がり、手を入れると年間通して14度という冷たさに驚く。

冷たすぎて手と足と顔を濡らすのが精いっぱいだ。

開けたところは以前と変わりなく、湧水が一気に「川」になっているのがよく見ることができた。竹崎水源の28号側には高森の湧水トンネルを水源とする両併川が流れ、竹崎水源の水と合流して白川に流れ川下を潤している。両併川は河川改修が行われ二面張りになり降り口がないのでここでのドボンは諦めた。

竹崎水源と両併川が合流したすぐ先が保木下井手の取水口になる。竹崎水源の入口の28号沿いにある記念碑は、いつも通る度に何だろうと眺めていたが、保木下井出を開削した片山嘉左衛門の記念碑であることを今回初めて知った。

嘉左衛門は、その後27年間に渡り献身的にその半生を水利事業にささげ、その後四代にわたり片山家がこの一帯(南郷谷)の水利事業にかかわって計6本の疎水群が開削された。

現在『南阿蘇村疎水群』は、農林水産省の「疎水百選」(日本の農業を支えてきた代表的な用水)に選定され、熊本県内では、上井手用水、南阿蘇村疎水群、通潤用水、幸野溝・百太郎溝の4つの用水が選定されている。(引用・阿蘇火山博物館)

竹崎水源近くから清水寺に上る道に入り、上二子石牧野を視察した際に見つけたグラベルを走った。楽しくて写真はこの一枚だけでその魅力は伝えらないが、南阿蘇は田んぼ道以外の未舗装路は少なく貴重なグラベルだった。近くには遠見塚という二子石城址碑入口や六の小石古墳群には横穴式石棺の古墳もある。

セメント道になって三差路を右に降りると、山の中にバイクの人に人気の「codona cafe(コドナ・カフェ)」がある。この日は休みでひっそりとしていたが、試走したときはバイクがいっぱいで近寄るのをためらったほどだ。

眺めのいいところにあり屋上にはハンモックもあった。オーナーはメカニックとしてモンゴルラリーに10回、モロッコのトゥワレグラリーやパリ・ダカールに2回ずつ参加されているという。

ここを降りると28号に出て、そのまま細い道を下ると保木下井手沿いの道に出る。

358年前に造られた保木下井手、そんなことと知らずに今まで何度もこの道は走っていたが、この日は暑くて仕方ない人のためにクールダウンに利用させてもらった。

水温14度の竹崎水源の水は絶叫の冷たさ!

最後のドボンも出来て水をテーマに五感で楽しむ南阿蘇グラベルライドが完結した。

南阿蘇を走る際には今回のように山内君のサイクルピットぐるりをベースにすると駐車場も安心だ。問い合わせて利用可能であれば気持ち利用料をお支払いしよう。道の駅はあくまでも買い物や休憩場所として利用する際の駐車場なのでサイクリストはそのマナーは厳守する必要がある。

さて、山内君は阿蘇地域の市町村や民間団体によって設立され、サイクルツーリズムの普及や観光振興に向けた取り組みを行う阿蘇サイクルツーリズム学校「コギダス」協議会の会長に就任された。山内君はプロのMTBライダーから2019年に南阿蘇村に地域おこし協力隊として転身し、観光案内所を拠点にして観光施設の整備や観光情報の発信、そして南阿蘇村の新たな観光資源として自転車を活用した取り組みをされている。このような経験を活かして阿蘇地域のサイクルツーリズム普及と観光振興にチャレンジしていただきたい。

井手は、地域住民が維持管理を行いながら村の農業を支える重要なインフラとして機能している。保木下井手のように民家の近くにある井手では、人びとが顔を洗ったり、米をといだり、食器をすすいだりと家事で使用したり、昔は藁葺屋根で火事が多く、防火用水としての役割も果たしていた。

また、学校帰りの子どもたちが井手に足を浸し、一時の涼を得るなど身近に井手の流れを感じることができていた。私の家の近くにも加藤清正が築造した井手(築地井手)があり、まさにそのようなことを子供の頃に間近に見ていた。夏の暑い日にはスイカを冷やしたり大人が行水するのも日常的だった。

水の生まれる郷、南阿蘇村の8kmの井手沿いを走るライドは、きらめく水の流れ、水の流れる音、水に触れる感触、水の匂いとその味に私を含めてみなさん感動されたようだった。参加者からはこの道があと10km、20kmあればという声も聞かれた。そのくらい猛暑知らずの気持ちがいい道だった。このコースは新たな阿蘇の定番サイクリングコースとしてまた案内しようと思っている。